Category: humanities

-

漢文化圈原生多黨制的可能性

之前和友人討論中國文化到底有沒有原生多黨制的可能性,除了之前談到的楊朱和道家以外,惠施也許也是一個潛在的可能性

莊子曰:「射者非前期而中,謂之善射,天下皆羿也,可乎?」惠子曰:「可。」莊子曰:「天下非有公是也,而各是其所是,天下皆堯也,可乎?」惠子曰:「可。」

https://ctext.org/zhuangzi/xu-wu-gui?filter=463495&searchmode=showall#result另外,「徐無鬼」下文莊子也引到了音樂共振的例子:「於是為之調瑟,廢一於堂,廢一於室,鼓宮宮動,鼓角角動,音律同矣。夫或改調一弦,於五音無當也,鼓之二十五絃皆動,未始異於聲,而音之君已。且若是者邪?」這也爲我之前 argue 君子和而不同的「和」來自調絃提供了一個佐證:它並不主張完全的不同,而是主張在同一個「主音」下的「和絃音不同」,本質並不鼓勵意見向左

附《列子·楊朱》:周諺曰:田父可坐殺。晨出夜入,自以性之恆;啜菽茹藿,自以味之極;肌肉麤厚,筋節腃急,一朝處以柔毛綈幕,薦以粱肉蘭橘,心㾓體煩,內熱生病矣。商魯之君與田父侔地,則亦不盈一時而憊矣。故野人之所安,野人之所美,謂天下無過者。

-

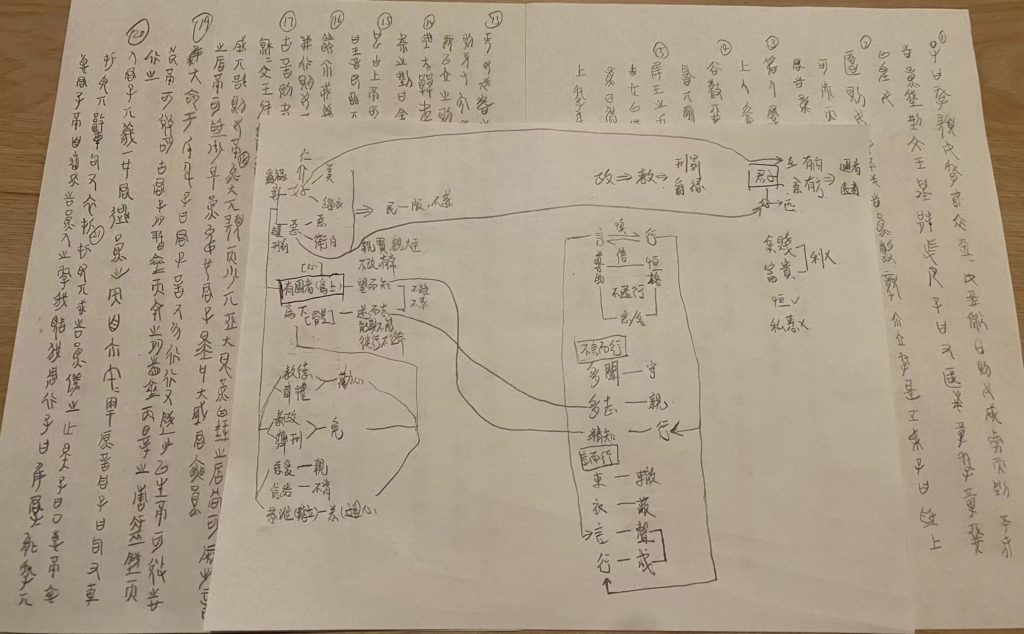

緇衣與儒家的命題推導工具

終於把上博簡的緇衣讀完了~ 篇章結構特別嚴密。

概括來說:執政者行政的方式,第一層是在道德上,彰顯好的,厭惡壞的。第二層是在法規上,獎勵好的懲罰壞的。第三層,執政者親行好的,不行壞的。於是執政者本身的行為就自然成了法律權威。言行一致不僅是執政者要做的,也是君子要做的(這樣上下就不會被蒙蔽)。君子要行必有所成,為了避免失敗,就需要遵循執政者的教導。於是上下一致、好惡相同的社會就建成了。

那麼什麼是好的?「緇衣」在第一章開宗明義已然化解了這個問題:「儀型文王,萬邦作孚」。於是能觀察到「緇衣」並沒有對「好」上升到「道」的層面進行討論。也許「緇衣」還沒有受到黃老嚴重的影響,或者「緇衣」的默認讀者是都承認儒家共同價值觀的。

「緇衣」對言行一致進行了大篇幅的討論,值得注意的是,「緇衣」對「行」的要求是「成」和「恆」。這樣靜態的「行」,更多被賦予了道德上的正確。這種道德上的正確在積極意義上,消解了信息傳播可能被扭曲不明的困境,於是「邇者」「遠者」都能成君子的「匹」。民眾都會不惑和服從。但這種靜態的道德的「行」留給名家與刑名之學可攻擊的弱點。任何三段論結論的正確都基於兩個前提,不設前提必須「成」和「恆」的斷言只能是前提。只接受前提而不鼓勵多條件推導,接受「緇衣」學說的行動者們在行動和辯論時,只能回到一切不言自明的那些原點,譬如「儀型文王」。這也就自然促使君子們對原點產生極大興趣,思孟學派也自然在之後對天、命、道、心的討論傾注大量心力。

-

「靠北」閒诂

詩云,「豺虎不食,投畀有北。有北不受,投畀有昊。」是故「靠北」者,投之「近北」也。言「近」者,猶憐之也。然「有北」殘賊四國,雖「近」亦不當受也。終必「投畀有昊」。「有昊」者何?「昊天罔極」。「罔極」者何?「蓼莪」曰:「鮮民之生,不如死之久矣……欲報之德,昊天罔極」,是故「不如死之久矣」。

是故「靠北」者,期「不如死之久矣」#

-

對文化遺産擁有的權力

在思考文化遺産的時候似乎被什麽是文化遺産給卡住了。如果我們把文化遺産分爲物質文化遺産和非物質文化遺産。

比如說故宮和故宮的藏品,從物質文化遺産的角度上,它應該算作物質文化遺産(這裏先不討論它非物質文化遺産的部分)。那麽遺産就要有繼承者,這個繼承者是誰呢?那麽我們做出兩種猜測,一種是中國人,一種是全人類。但無論是中國人還是全人類,當他們想要去看一看屬于自己的文化遺産(故宮和故宮的藏品)時,總是需要買票,總是需要排隊。看一看屬于自己的「遺産」時,還要買票,這邏輯好像有點奇怪。那麽再退一步(國內博物館大部分都已經免票)即使不用買票,不用排隊,大家在想要的時候都可以隨時去「看」自己的遺産。似乎在這個假設的邏輯裡,能確定的是,文化遺産賦予的權力就是「觀看權」和「感受權」。中國人和全人類的觀看和感受權是平等的,所以這是全人類的遺産(而不只是中國人的)。而它的「物權」是屬于,也許全人類的?對于文化遺産的繼承者,除此之外還會有什麽權力呢?

而對于非物質文化遺産的形態之一:思想。它就很容易界定了,任何人都可以學到可能自己之前沒有想過的認識世界/群體的方式。任何人都可以對它進行承認、否認、改造、踐行… 它的所有權、利用權都是非常明確的。

-

漢代的富人稅

《後漢書》:詔有司增百官奉。其千石已上,減於西京舊制;六百石已下,增於舊秩(大庭脩《秦汉法制史研究》,P28)

-

【今天有什麼好焦慮的】康熙五十一年殿試第二甲第八名

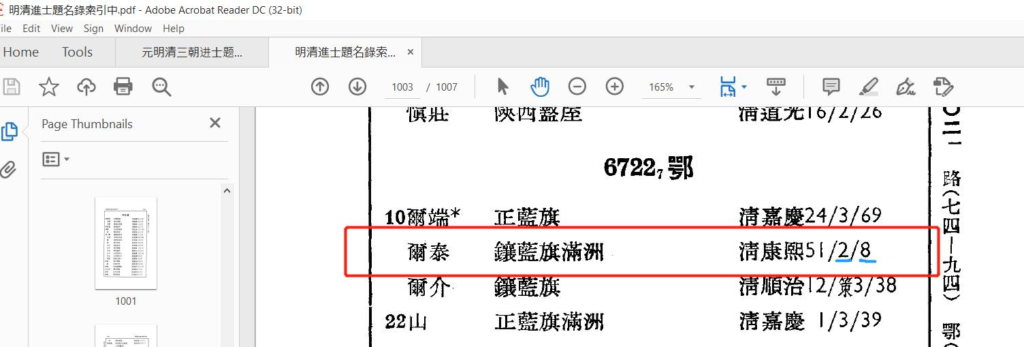

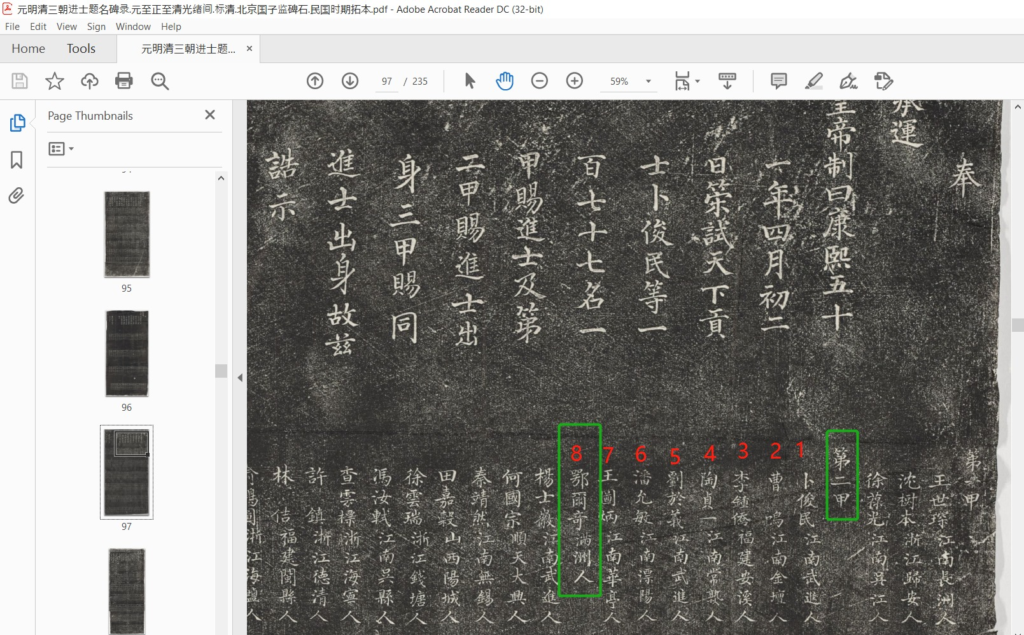

圖一《明清進士題名錄索引》記錄康熙五十一年殿試二甲第八名是鄂爾「泰」,並且編輯機智地用那個著名的清人「鄂爾泰」補了旗分:鑲藍旗滿州。而圖二,回到《元明清三朝進士題名碑錄》,第二甲第八名清清楚楚寫着滿洲鄂!爾!「奇」!這道題的算法消歧要能做對纔有鬼了>.<

-

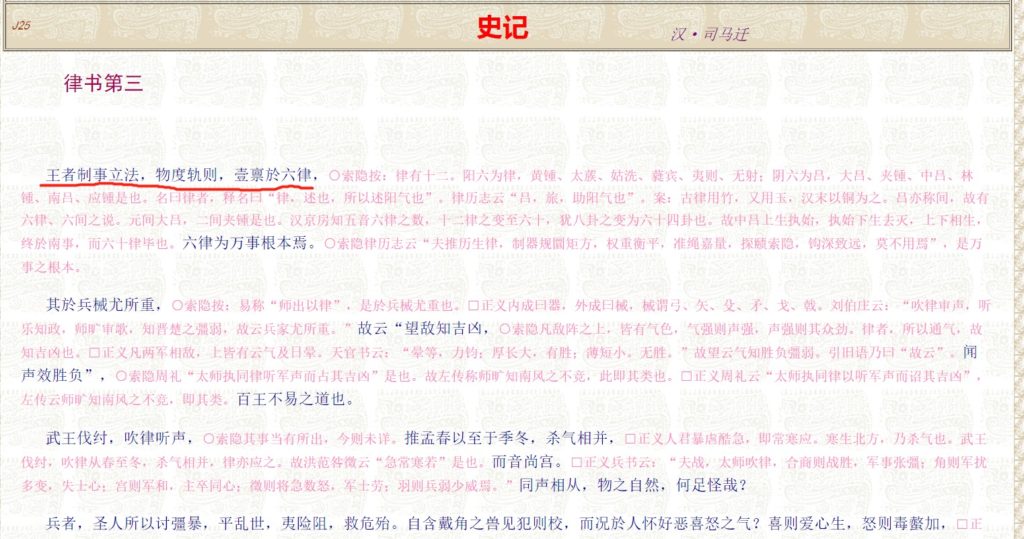

柏拉圖和司馬遷

Now, no one can stop me to believe that Sima Qian (and the earlier Chinese thinkers who wrote/edited 國語, 禮記, 呂氏春秋) and Plato had some sort of connections!

-

個人的知識

現代社會的勞動大多基於知識、技術與學術,而社會性勞動帶來的是知識、技術和學術的強烈社會化。在勞動之外的時間裡,勞動者會本能地抽離引起勞動疲乏的因素,知識、技術與學術容易被意識當作引發勞動疲乏的因素而被排除在非勞動時間之外。於是社會化的知識得以飛速發展,而非勞動時間中個人化知識常常由“社會化的服務”,通過支付貨幣或代幣由他人的勞動時間提供。

從這個角度看,在這個系統中的人類都可以算作被地方性/領域性知識、技術和學術強烈影響下的“社會主義者”。那麼,如何從學理上保持獨立的思想呢?

-

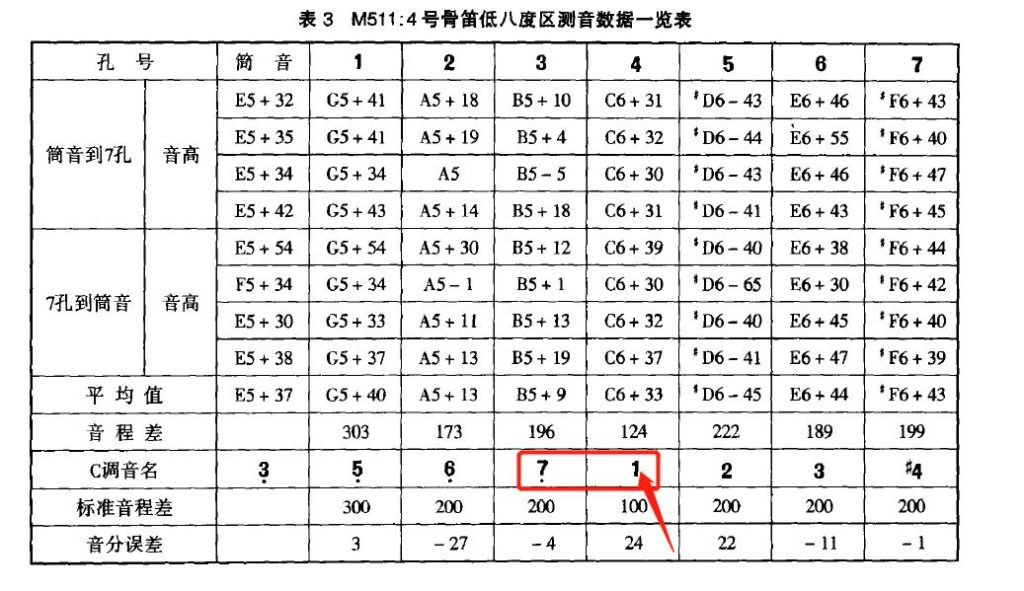

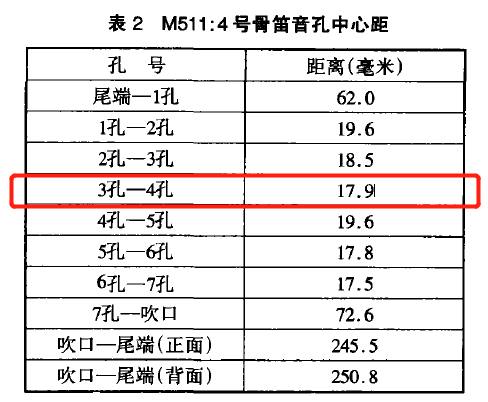

賈湖M511:4 号骨笛第四孔音名判定的疑惑

對於賈湖骨笛的測音實驗中第 4 孔的 C 調音名判定似乎會有疑問:在圖一的實驗數據中,低音 B(第三孔) 和中音 C(第四孔) 差了半音,而圖二中 3-4 孔的間隔和其他孔位的間隔並沒有顯著的不同,那麼為什麼其他音程都是全音,而唯獨 3-4 孔之間定為半音呢?(徐飞,夏季,王昌燧. 贾湖骨笛音乐声学特性的新探索——最新出土的贾湖骨笛测音研究[J]. 音乐研究,2004(01):30-36+131.)