終於把上博簡的緇衣讀完了~ 篇章結構特別嚴密。

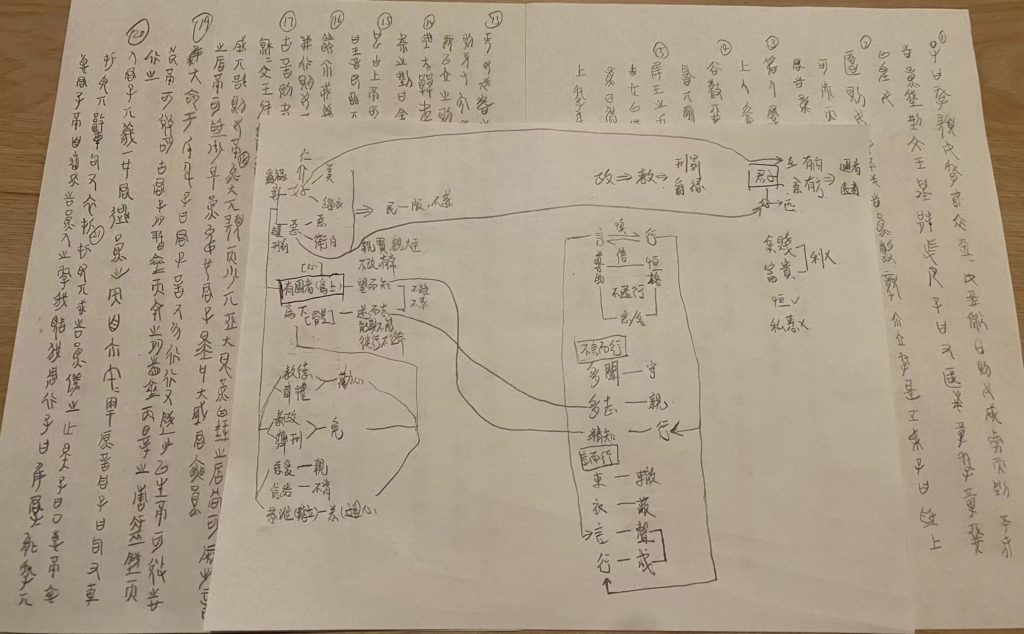

概括來說:執政者行政的方式,第一層是在道德上,彰顯好的,厭惡壞的。第二層是在法規上,獎勵好的懲罰壞的。第三層,執政者親行好的,不行壞的。於是執政者本身的行為就自然成了法律權威。言行一致不僅是執政者要做的,也是君子要做的(這樣上下就不會被蒙蔽)。君子要行必有所成,為了避免失敗,就需要遵循執政者的教導。於是上下一致、好惡相同的社會就建成了。

那麼什麼是好的?「緇衣」在第一章開宗明義已然化解了這個問題:「儀型文王,萬邦作孚」。於是能觀察到「緇衣」並沒有對「好」上升到「道」的層面進行討論。也許「緇衣」還沒有受到黃老嚴重的影響,或者「緇衣」的默認讀者是都承認儒家共同價值觀的。

「緇衣」對言行一致進行了大篇幅的討論,值得注意的是,「緇衣」對「行」的要求是「成」和「恆」。這樣靜態的「行」,更多被賦予了道德上的正確。這種道德上的正確在積極意義上,消解了信息傳播可能被扭曲不明的困境,於是「邇者」「遠者」都能成君子的「匹」。民眾都會不惑和服從。但這種靜態的道德的「行」留給名家與刑名之學可攻擊的弱點。任何三段論結論的正確都基於兩個前提,不設前提必須「成」和「恆」的斷言只能是前提。只接受前提而不鼓勵多條件推導,接受「緇衣」學說的行動者們在行動和辯論時,只能回到一切不言自明的那些原點,譬如「儀型文王」。這也就自然促使君子們對原點產生極大興趣,思孟學派也自然在之後對天、命、道、心的討論傾注大量心力。